こんにちは。フリーランス医師のDr.さいとーです。

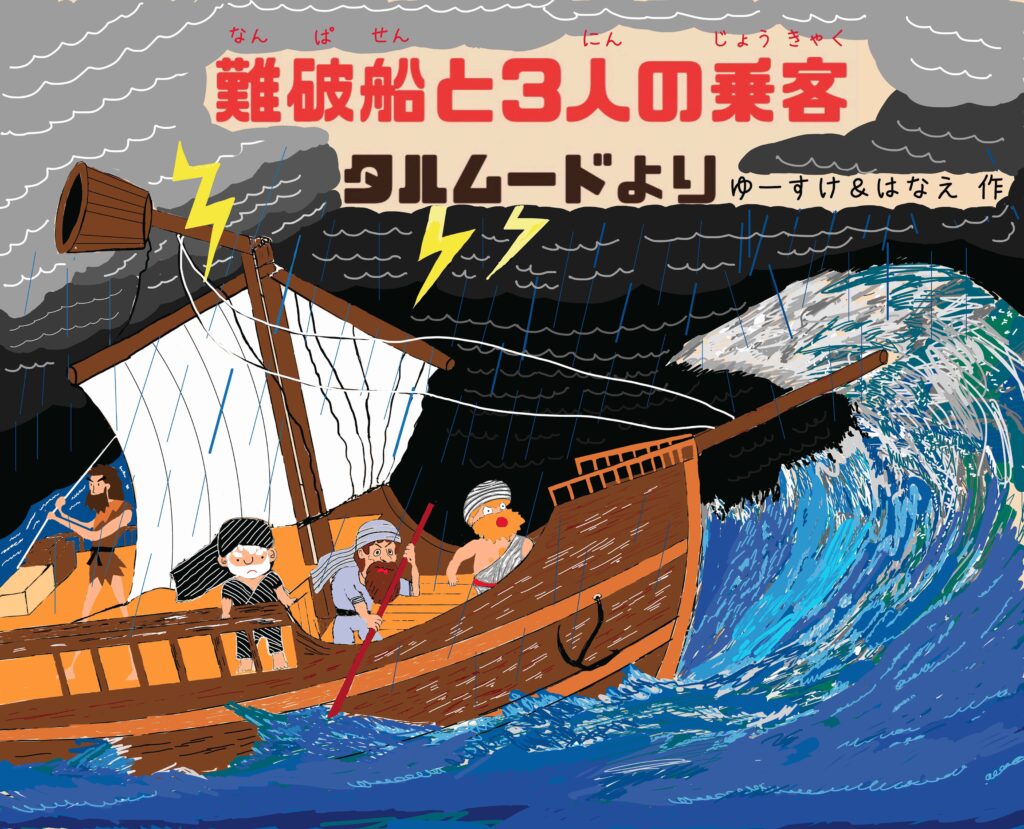

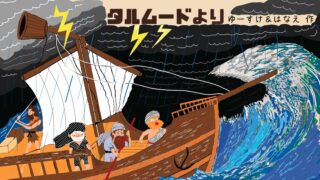

タルムード「難破船と3人の乗客」の絵本が完成しました!

タルムードとはユダヤ教の聖典を元に書かれた規範とそれに対する議論集です。

「難破船と3人の乗客」は現在Kindleで販売中です。

Kindle Unlimitedで無料で読むことができます。

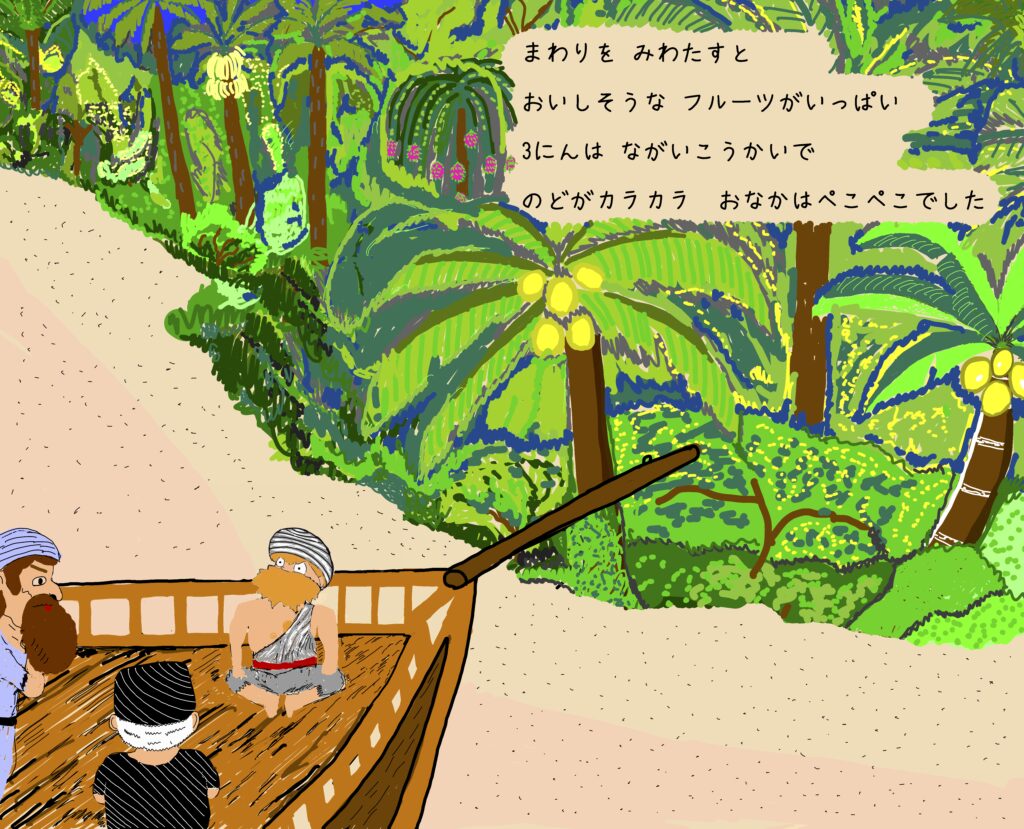

「難破船と3人の乗客」のあらすじ

嵐にあった船がたどり着いたのは小さな無人島

壊れた船を直すには時間がかかります

船を降りるのか。危険を承知で島に入るのか

それぞれの考えで三者三様の選択をする乗客たち

その選択の違いがどのような結末をまねくのか

三者の運命やいかに・・・

対象年齢は4才〜で、本編の文字はすべてひらがな・カタカナで書いています。

文字が読めれば5・6才くらいから自分でも読めます。

絵本を通じた金融教育

大人にできること

「豊かな日本」はいつまで続くのでしょうか。

子どもたちは今より不安定な社会を生きることになることでしょう。

私たちが生きる時代よりも「貧しい日本」を生きる子どもたちには自分で歩く力を身につけてもらいたいと切に思います。

大人が子どものためにできることはお金自体をあげることではなく教育をすることです。

金融教育はいつから始める?

2022年、高校の学習カリキュラムで金融教育が開始されます。

高校生なら「円安・円高」「インフレ・デフレ」「投資や保険の原理」や「複利の恩恵」などついて学ぶことができるでしょう。

ただ、そのくらいの年になれば親の手を離れ、親ができる教育も限られてしまいます。

親ができる教育はより小さい子どもたちに焦点が当てたものが大事になります。

お金の悪いイメージの根源はどこ?

「お金は汚いもの」「お金持ちは悪いことをしている」「お金を稼ぐことは悪いこと」

そもそも、お金のことを話すことはタブーといった風潮はどこから生まれたのでしょうか?

私はその原因の一つは小さい頃に読んでもらった多くの昔話にそのルーツがある気がしています。

昔話の代表的なものは

貧しいく善良なおじいさんがある日、不思議なことに出会います。

欲を出さずに親切な対応をしていると、あら、びっくりお宝を貰えました。

それを見ていた意地悪おじいさんはお宝がほしくて、同じことをしました。

しかし、欲深いおじいさんにはバチがあたり、お宝はもらえませんでした。

日本の昔話は「欲を出してはいけない」「お金がほしいと思ってはいけない」「リスクは取ってはいけない」と教えるものばかりです。

結果的に私たちの思想に根深く残る、悪いお金の考え方やリスクを取りにくい思考を作り出しているのではないでしょうか。

子供たちに向けたメッセージ

みんなと一緒である程度幸せだった日本はみんなと一緒だとある程度不幸な国になりつつあります。

自分でリスクを見極めて、あえてリスクを取っていくが大事だと思います。

つまり「みんなと違うこと」をしていくことが求められる社会になっていく可能性が高いです。

リスクマネジメントが自分や自分の大切な人を守れるかもしれません。

「適正なリスクを取って、自分の意思で将来豊かに暮らすための選択をしてほしい」

そんな思いで今回私はこの絵本を描きました。

絵本を読んだ息子の反応

我が家には既に冊子にした絵本が届いています。(販売中のものは現在電子版のみです)

6才の息子が読んでくれて、考えを教えてくれました。

「3人で協力する方法はなかったの?」

「なんで3人目の人の呼びにいってあげないの?」

と大人顔負けの意見が飛んできました。

絵本を読んで子どもなりに考え、答えを出してくれたことにとても感激しました。

親子でリスクについて話し合うとても良い機会になりました。

最後に

最後にロジェ・ルメールの言葉を贈ります。

「学ぶことをやめたら、教えることをやめなければならない」

私たちは子どもたちに金融教育を教える前に、自分自身が学び続けなければいけません。

金融の常識も時代とともに移り変わるものです。

勉強をやめない姿勢を見せることが、1番の教育なのかもしれません。

自分の価値観だけで、時代遅れの教育を押し付けるようではいけませんね。

タルムードの絵本「難破船と3人の乗客」を作成してみて まとめ

最後までお読みいただいてありがとうございます!

親が子どもにできることは背中を見せることと教育することです。

金融教育の一環として絵本の読み聞かせはいかがでしょうか。

「このブログが参考になった!!」

「ここが分からないから聞きたい!!」

という方は、関連記事の下のコメント欄にお気軽にコメントをお願いします!

以上Dr.さいとーでした!

それではまたお会いしましょう!!

参考書籍

コメント